Übersicht

Energetische Sanierung von Altbauten – Das Optimum finden

Beim Projekt «Ländisch» in Meilen halfen Simulationen bei der Auswahl und der Dimensionierung des komplexen erneuerbaren Energiesystems bei der energetischen Sanierung von Altbauten

Warum die Varianten Simulation bei der energetischen Sanierung von Altbauten wertvoll ist

Varianten Simulationen spielen eine zentrale Rolle bei der Planung und Umsetzung von energetischen Sanierungen in Altbauten. Sie ermöglichen es, unterschiedliche Varianten und Szenarien für die Integration erneuerbarer Energiesysteme wie Photovoltaik, Wärmepumpen, Solarthermie oder Elektromobilität in bestehende Gebäude zu durchdenken und zu optimieren. Dabei wird das komplexe Zusammenspiel der verschiedenen Technologien und deren Wechselwirkungen mit der Gebäudestruktur simuliert.

Durch den Einsatz von Simulationen lassen sich nicht nur die potenziellen Energieeinsparungen und die Wirtschaftlichkeit der verschiedenen Massnahmen ermitteln, sondern auch die Auswirkungen auf den Komfort und die Lebensqualität der Bewohner. So können etwa Heiz- und Kühlsysteme präzise abgestimmt werden, um eine angenehme Raumtemperatur bei gleichzeitig niedrigen Energiekosten zu gewährleisten.

Ein wesentlicher Vorteil der Simulation ist die Möglichkeit, verschiedene Varianten und Optimierungsansätze durchzuspielen, ohne dass kostenintensive bauliche Änderungen direkt vorgenommen werden müssen. Es lassen sich verschiedene Systemkonfigurationen untersuchen, etwa die optimale Grösse einer Photovoltaikanlage oder die effizienteste Kombination von Wärmepumpe und Solarthermie. Dies fördert nicht nur die Energieeffizienz, sondern hilft auch dabei, die Investitionskosten zu optimieren und den besten Kompromiss zwischen ökologischer Nachhaltigkeit und wirtschaftlicher Rentabilität zu finden.

Zudem bieten Simulationen wertvolle Erkenntnisse zur Dimensionierung der einzelnen Komponenten des Energiesystems. Sie geben Empfehlungen zur passenden Grösse von Speichern, Heizkesseln oder Wärmepumpen und ermöglichen die Entwicklung einer massgeschneiderten Steuerstrategie für das System. Auch die Integration von intelligenten Steuerungen, die auf den tatsächlichen Energiebedarf der Bewohner reagieren, kann durch Simulationen vorab getestet und optimiert werden.

Insgesamt ermöglichen Simulationen eine fundierte Entscheidungsfindung, die es ermöglicht, das Potenzial der energetischen Sanierung von Altbauten voll auszuschöpfen, gleichzeitig die Betriebskosten zu minimieren und den CO2-Ausstoss zu reduzieren.

Sanfte Sanierung Doppelmehrfamilienhaus mit 17 Wohnungen

Diese Vorteile kamen auch bei der Sanierung des Doppelmehrfamilienhauses «Ländisch» zum Tragen. Die zwei an einer Seite miteinander verbundenen, in Massivbauweise erstellten Gebäude mit Baujahr 1975 umfassen 17 Wohnungen. Sie wurden dezentral mit elektrischen Speicheröfen beheizt, auch die Wassererwärmung erfolgte rein elektrisch. Im Jahr 2016 entschloss sich die Eigentümerschaft zu einer umfangreichen energetischen Sanierung dieser Altbauten. Sie wollte gleichzeitig möglichst viel der Bausubstanz erhalten, da gewisse über die Jahre erneuerte Bauteile das Ende ihrer Lebensdauer noch nicht erreicht hatten. Die energetische Sanierung umfasste die Dämmung der Fassade mit 20 cm Mineralwolle, die Dämmung der Kellerdecken, den Austausch der Hauseingangstüren und die Dachsanierung bei gleichzeitigem Einbau der Solaranlage. Für die Gebäudetechnik wollte die Bauherrschaft auf erneuerbare Energien setzen und stiess bei ihrer Recherche auf die Allianz 2SOL.

Wärmepumpe, Hybridkollektoren (PVT-Kollektoren) und Erdsonden

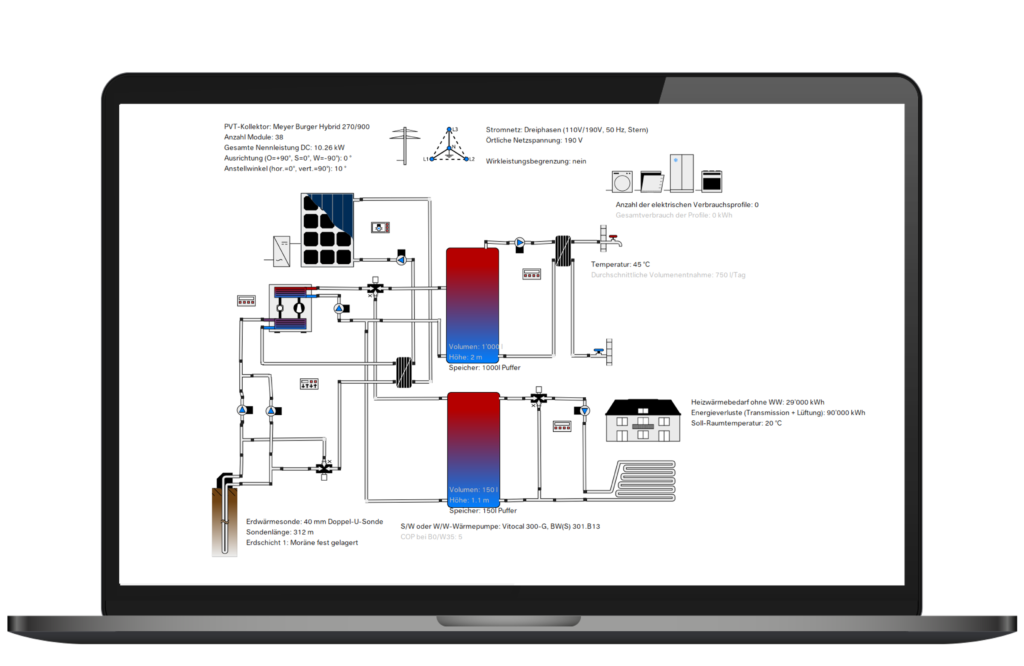

Gebäudeenergiesysteme nach dem 2SOL-Prinzip bestehen aus einer Wärmepumpe, solaren Hybridkollektoren (PVT Kollektoren), die Wärme und Strom erzeugen, und einem saisonalen Speicher. Beim Projekt Ländisch ist dieser Speicher das Erdreich: Es wird im Sommer über Erdsonden mit solarer Wärme aus den Hybridkollektoren regeneriert. Das verhindert, dass das Erdreich langfristig auskühlt und gewährleistet eine hohe Effizienz der Wärmepumpe über ihre gesamte Lebensdauer. Der Heizungsersatz gestaltete sich anspruchsvoll. Einerseits war keine hydraulische Wärmeverteilung vorhanden, andererseits war es der Bauherrschaft wichtig, dass die Mietenden während der Sanierung in den Wohnungen bleiben konnten. Deshalb entschied sie sich für grosszügig dimensionierte Radiatoren statt einer Bodenheizung. Die Leitungen zu den neuen Radiatoren verlaufen unter der neuen Dämmebene an der Fassade.

Mittels Simulation Verhalten Erdwärmesonden voraussagen

Das Ingenieurbüro Amstein + Walthert klärte in einem ersten Schritt mit einer Simulation in Polysun ab, ob sich das 2SOL-System für die Gebäude und den Standort eignet. Bei der Regeneration von Erdwärmesonden beeinflussen sich die Temperatur des Erdreichs und der thermische Solarertrag gegenseitig. Beispielsweise erhöht ein kühleres Erdreich um die Sonden die Erträge der Hybridkollektoren. «Regenerierende Erdsondensysteme sollten immer simuliert werden, denn nur so kann man das dynamische Verhalten des Systems genau berechnen. Daher habe ich der Bauherrschaft eine kleine Simulationsstudie vorgeschlagen», sagt Simon Büttgenbach, Bauherrenberatter bei der Allianz 2SOL. Die technikaffine Bauherrschaft willigte ein.

Simulation Varianten des Gebäudekonzepts

Nach dem positiven Resultat dieser Machbarkeitsabklärung konnten die Ingenieure mit den Simulationen verschiedene Varianten des Gebäudetechnikkonzepts vergleichen und die optimale Dimensionierung und Steuerung der Komponenten definieren. Um aussagekräftige Resultate zu erhalten, braucht es zuverlässige Input-Daten. Dazu gehören zum Beispiel aktuelle und standortgenaue Meteodaten oder der Energiebedarf des Gebäudes. Zentral ist auch, dass die Modelle die später eingesetzten Komponenten möglichst realitätsgetreu abbilden. Dafür müssen die relevanten technischen Daten korrekt hinterlegt werden. Bei der für die Simulation eingesetzten Planungssoftware Polysun von Vela Solaris sind das standardisierte, von anerkannten Prüfstellen gemessene Kennwerte, wie sie auch für die Marktzulassung von Produkten verwendet werden. Die Hersteller müssen ausführliche Messdaten liefern, die dann in der Polysun Datenbank hinterlegt werden. Polysun enthält meist umfangreichere Angaben, als sie für die Produktzulassung gefordert sind.

Parameter variieren: Abstand Erdwärmesonde, Grösse PVT Anlage, Vorlauftemperatur Heizung etc.

In Polysun ist die Basisauslegung des 2SOL-Systems mit sechs Erdwärmesonden von 274 m Länge und 165 m2 Hybridkollektoren bereits als Vorlage hinterlegt. Solche Vorlagen werden von Vela Solaris in enger Zusammenarbeit mit den Auftraggebern entwickelt und getestet. Mit dieser Basisauslegung konnten die Ingenieure die Varianten beim Projekt Ländisch nun einfach vergleichen. Dafür variierten sie mehrere Parameter wie Anzahl, Länge und Abstand der Erdwärmesonden, das Wärmeträgermedium der Sonden, die Wärmepumpenleistung, die Grösse der Kollektoranlage, den Regenerationsgrad und die Vorlauftemperatur der Heizung. Die Simulationsergebnisse und Wirtschaftlichkeitsvergleiche zeigten, dass ein System mit langen Sonden, grosser Hybridkollektoranlage und einem Regenerationsgrad von 60% technisch und wirtschaftlich am besten abschneidet. Das Planungsteam empfahl deshalb eine Variante mit drei Erdsonden von je 400 m Länge und 165 m² Hybridkollektoren. Weitere Simulationen in späteren Projektphasen ergaben, dass die Sondenlänge auf 360 m reduziert werden konnte.

Genauigkeit der Simulation mit Polysun bestätigt

Die Technikaffinität der Bauherrschaft hat noch einen weiteren Vorteil: Die Effizienz der Anlage wird seit der Inbetriebnahme mit einem umfangreichen Monitoring System kontrolliert. Zahlreiche Sensoren messen die Betriebsdaten von Wärmepumpe, Wärmeverteilung, Warmwasserbereitung und Hybridkollektoranlage. Die Messdaten wurden in den ersten Jahren für eine Betriebsoptimierung genutzt und auch in einer Studie des Bundesamtes für Energie ausgewertet. Diese untersuchte den Einfluss der Regeneration auf die Effizienz der Wärmepumpe am Beispiel des Objekts Ländisch. Dafür wurde die Simulation mit Polysun mit den effektiven Betriebs- und Meteodaten wiederholt und mit den ursprünglichen Simulationsergebnissen verglichen. Das gibt auch Aufschlüsse zur Genauigkeit der Simulation. Das Ergebnis ist erfreulich: Es waren nur geringe Abweichungen festzustellen. Die Simulation war in den meisten Fällen etwas zu optimistisch. So unterschätzte sie den Strombezug der Wärmepumpe, was zu einer Überschätzung ihrer Effizienz (Jahresarbeitszahl JAZ) führte. Die grösste Abweichung ist bei der Stromerzeugung der Hybridkollektoren zu finden. Hier lag die Simulation 18 % über den Messwerten. Grund dafür war, dass Optimierer der Anlage über mehrere Monate ausgefallen sind, was den Stromertrag deutlich reduzierte. Bei der Solarwärme und der Regeneration sind simulierte und gemessene Werte nahezu deckungsgleich. Insgesamt weichen die effektiven Werte um rund 10 % von den Simulationsresultaten ab.

Kosten energetische Sanierung:Markante Einsparungen durch Simulation

Diese Genauigkeit ist ein grosser Vorteil von Simulationen: Die Gebäudetechniksysteme müssen nicht mehr überdimensioniert werden, um die Komfortansprüche zu erfüllen. Der Sicherheitspuffer kann mit Simulationen oft um 40 bis 50 % reduziert werden. Das lohnt sich aus Effizienzgründen, aber auch finanziell: Wenn ein Erdsondenfeld nur noch halb so gross gebaut werden muss, ergeben sich daraus markante Einsparungen.

Quelle: faktor, Heft 57, Christine Sidler